技巧分享 回顾邵逸夫的长寿秘诀: 吃素、饮水靠边站, 真正关键的是这3件事

|

1907年,上海滩的邵家迎来第四个儿子。这个后来被称作“六叔”的男孩,恐怕想不到自己会成为跨越三个世纪的传奇。 19岁扛着放映机闯荡南洋,30岁创立邵氏影业,50岁缔造TVB电视王国,90岁仍在董事会指点江山。 他的一生如同他拍摄的电影:充满戏剧张力,却又暗藏生存智慧。

邵逸夫的前半生是标准的“工作狂”剧本。 在新加坡的片场,他每天工作16小时,胶片堆得比人高;在香港清水湾,他亲手打造亚洲最大影视基地,连李小龙的武打动作都要亲自审核。 这种高强度的工作节奏持续到103岁退休,期间他经历了两次婚姻危机、四个子女的疏离,甚至98岁肺炎住院时,还在病床上审阅财务报表。

参考资料:人民网——《第159期:邵逸夫:百年光影,一生传奇》 正是这样一位在名利场沉浮近百年、经历情感与事业双重颠簸的老人,却在107岁高龄谢幕时,留给世人一部长寿启示录。 没有清规戒律,没有苦行僧般的克制,有的只是三个颠覆常识的生活法则。 年轻时的邵逸夫曾是人参的狂热信徒,每年豪掷36万港元购买顶级参材,被媒体戏称“把人参当口香糖嚼”。

但步入古稀之年后,他突然转向一套更朴素的养生法:每晚睡前平躺床上,双脚悬空摆动64次,再顺时针旋转64圈。这个看似简单的“护足操”,他坚持了四十余年。 现代养生学发现,足部密布着与内脏对应的反射区。 邵逸夫自创的脚踝运动能刺激涌泉、太冲等关键穴位,促进下肢血液循环——这与中医“百病从寒起,寒从脚下生”的理论不谋而合。 365建站客服QQ:800083652

更难得的是,他配合清晨两小时的气功训练,通过深长呼吸提升血氧浓度,这种“动静结合”的模式,比单纯散步更适合高龄人群。 在素食主义风行的香港,邵逸夫的餐桌堪称“异类”。早餐可以是七分熟牛排配奶茶,午餐可能是白灼芥蓝搭鸡翅,下午茶永远少不了一碟菠萝油。 他从不相信“老年人必须清淡”的教条,反而强调:“营养像拍电影,荤素都是主角。”

营养学家分析这种饮食模式,发现暗合“地中海饮食”精髓:红肉提供血红素铁,绿叶菜补充膳食纤维,海鲜煲汤富含Omega-3脂肪酸。 更关键的是饮食节奏——他每天固定五餐,每餐七分饱,这种稳定的能量供给,比突击式进补更利于代谢平衡。 103岁宣布退休时,邵逸夫的办公室还堆着未审完的剧本。他保持每天阅读三份报纸、每周观看十部电影的习惯,即便坐在轮椅上,也要亲自给编剧提修改意见。

这种持续八十年的脑力训练,在神经学上得到印证:经常处理复杂信息能刺激神经元突触生长,延缓海马体萎缩速度。 更令人称奇的是他的压力转化能力。面对TVB收视下滑、家庭关系破裂等危机,他发明了独特的“三不原则”:不纠结过往、不记恨他人、不停止思考。 心理学研究显示,这种积极的问题应对策略,能降低皮质醇水平水平,比任何保健品都管用。

不过,邵逸夫的养生之道始终伴随着质疑。有人说他靠人参续命,却忽略其晚年摒弃补品的转变;有人认为工作狂注定短寿,却看不懂持续思考对神经系统的保护作用。 就连他备受争议的情感生活,也在某种程度上成为长寿助力——第二任妻子方逸华不仅是生活伴侣,更是事业搭档,这种精神共鸣带来的情绪价值,远比表面和谐更重要。 但现代养生学逐渐验证了他的超前理念: 适度挑战困难,就想邵逸夫90岁仍做高抬腿,符合“抗阻力训练延缓肌肉流失”理论。

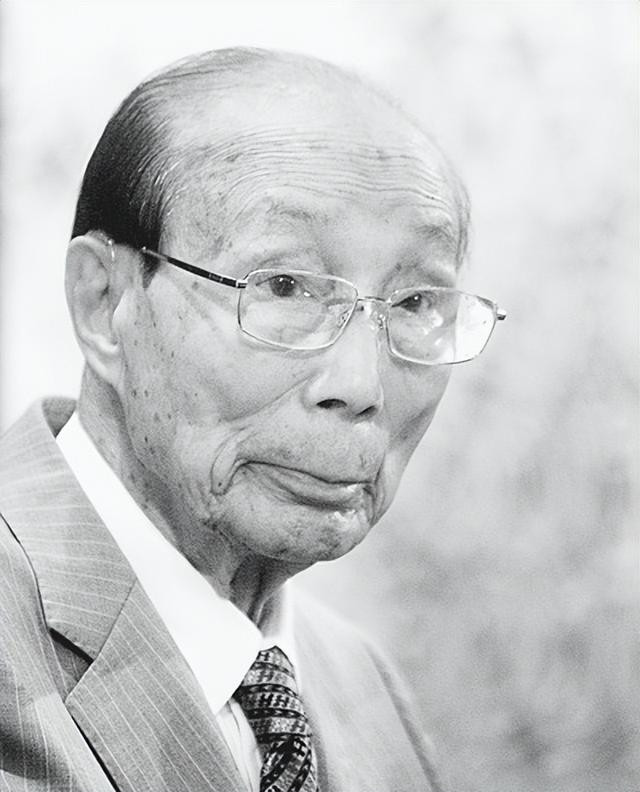

而营养多元的餐食,也也可以更好的发挥蛋白质与纤维素协同作用机制。 在认知刺激上,终身学习习惯,完美践行“用进废退”的神经可塑性原理也必不可少。 2014年1月7日,邵逸夫在睡梦中安然离世。

信源:CCTV截图 365建站殡仪馆的工作人员发现,这位107岁老人的双手依然柔软灵活——那是在剪辑室摩挲胶片六十载的手,也是摆弄双脚四十年求健康的手。  他的养生之道没有神秘配方,只有三个朴素真理:让身体动起来,让营养杂起来,让脑子转起来。

当健身博主争论生酮饮食与素食孰优时,当养生专家计算每日饮水量精确到毫升时,邵逸夫用百年人生写下一份免责声明:长寿不是精密实验,而是动态平衡。 他书桌前的八个字,或许是最好的注解——“不破不立,不死不生”。 |